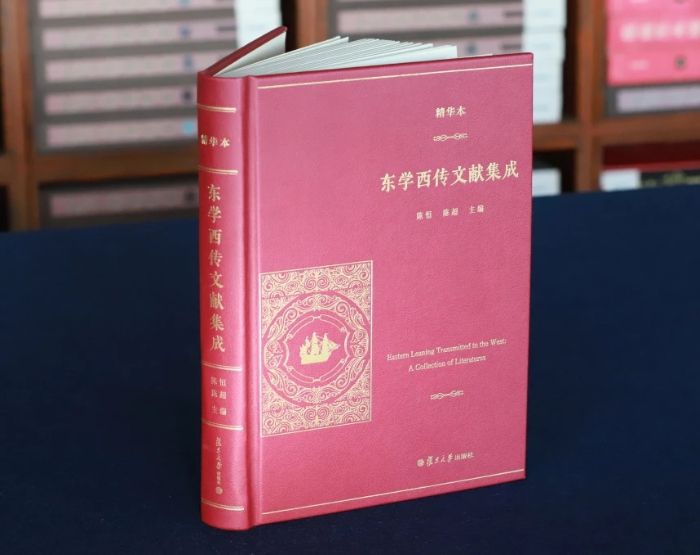

新华网上海4月30日电(记者 吴振东)“十四五”时期国家重点出版物专项规划项目《东学西传文献集成初编》近日在上海师范大学举行新书首发,这部由上海图书馆、上海师范大学与复旦大学出版社联合整理编纂出版的大型文献丛书,用文献证实了一条不为人熟知的文明动脉:中国文化曾深度参与塑造现代世界的思想底色。

《东学西传文献集成初编》也是上海师范大学、上海图书馆承担的国家社科基金重大项目“徐家汇藏书楼珍稀文献整理与研究”(18ZDA179)的阶段性成果,丛书共115卷,收录文献77种,其中徐家汇藏书楼所藏文献67种;涉及文种有拉丁语、英语、法语、德语、意大利语等,出版地涵盖当时西方大部分主流国家和地区。丛书以具体的文献展现了明清时期中西文化交流的面貌,揭示了16世纪至19世纪400年间中国文化西传的历史轨迹,彰显了中国文化在世界上的重大影响力,以及在现代文明形成过程中发挥的重大作用。

新书首发座谈会上,与会专家表示,这次系统性整理、影印西文汉学文献,价值远不止于让这批尘封的典籍“复活”,更在于它以全球史视野,重新锚定了中国文化在世界文明坐标系中的位置。

图书是中外文化传播的主要载体之一,上海在中外文化交流方面具有深厚的历史遗产和丰富的文化资源。自明末以来,徐光启作为“中西汇通第一人”,为上海开放、创新、包容的城市性格奠定了重要的历史基因;六百年间,上海枕江滨海、中西交汇、得风气之先,是我国中外文化交流的重要枢纽,收藏于上海各级文化机构的文献资源具体而生动地记录了这一历史过程。

近年来,上海高校、图书馆、出版界日益重视中西文化交流研究,设立了与此相关的研究机构。上海师范大学成立“光启国际学者中心”,并与上海市社联、世纪出版集团联合成立“人类文明交流互鉴研究中心”;上海图书馆在徐家汇藏书楼建立了“中西文化交流研究资料中心”。以上机构推出的一批研究与出版成果,有力推动了上海的文明互鉴研究。

专家认为,目前“东学西传”相比“西学东渐”研究仍处于不平衡状态,而《东学西传文献集成初编》的整理出版有利于加快构建与我国综合实力相匹配的中国话语和叙事体系,打造融通中外的新概念、新范畴、新表述,提升中华文明的国际传播力、影响力、感召力。(完)