银发小区遇上“宝藏队伍”!宜川这群人“点燃”社区治理

宜川路街道宜川一村第一居民区作为上海典型的售后公房小区,始建于20世纪50年代初期,由55幢住宅楼构成社区图景,现居住着1253户家庭,3978位居民。历经岁月沉淀,这片承载着千家万户安居梦想的居住区既保留了新中国成立初期工人新村的规划肌理,也面临着诸多社区治理现实挑战。近年来,由在职党员、楼组长、热心居民等组成的“第二梯队”成为了小区治理的重要力量。

宜川一村第一居民区党总支以“第二梯队”建设为抓手,聚焦停车专项管理、小区成片加梯、楼组文化建设等民生领域,激发梯队成员自我管理效能,推动社区新生力量从“参与力量”成长为“治理主力”,进一步实现了治理主体多元化、服务供给精准化、社区参与常态化,将社区自治深度融入管理末梢。

01

“党建+共治”纾顽疾

变身社区交通小管家

宜川一村第一居民区“第二梯队”中的12名在职成员,包含党员4名,在队长徐伟雄、副队长王磊的统筹带领下,深入参与社区治理工作。

为纾解老旧小区停车治理顽疾,宜川一村第一居民区“第二梯队”立足居民需求,在居民区党总支的引领推动下,依托“党建+共治”管理模式,自2023年3月起以新版停车管理制度实施为契机,针对小区非机动车占用机动车位、车辆无序停放等突出问题,组建由“第二梯队”成员、居民区党总支、物业等11名成员构成的停车管理专项小组,通过创建微信“宜一一委停车管理群众监督群”,构建起“第二梯队、居委会、物业“三方联动”协同治理机制。线上依托微信监督群实现信息即时互通,线下建立现场协调机制明确责任归属,有效消除沟通障碍,确保问题处置不推诿不避讳。

通过每日巡查、实时反馈、限时处置的工作闭环,累计高效处置违规停车事件500余起,清退超规机动车6辆、长期滞留“僵尸车”10辆。经过两年多的综合治理,小区车位周转率得以提升,停车纠纷显著下降,使小区停车秩序得到了有效改善,真正实现了从矛盾突出的“停车难”到多方参与的“协同管”的转变。

02

“自治+专业”加速度

助力幸福“一键直达”

在宜川一村第一居民区加装电梯工程的推进过程中,“第二梯队”这支扎根基层的志愿队伍,与居委会、加梯小组形成治理合力,通过创新工作机制和精准服务,推动这项惠民工程跑出加速度。

历经四年建设,已有31台电梯完成签约,3台开工建设,28台竣工使用,形成成片加梯的规模效应。在居民区党总支的牵头组织下,“第二梯队”与专业力量深度融合,探索“居民自治+专业支撑”加梯管理模式,例如“第二梯队”骨干成员秦伯济所居住的181号楼,从前期政策宣讲、中期施工协调到后期维保监督,形成“需求收集—方案论证—矛盾调处—质量监督”的闭环管理,确保电梯建设过程都有专人跟踪。街道还为成功加梯楼栋的居民准备了“宜起加梯梦想基金”。

目前,宜川一村第一小区已有17个楼栋通过该基金实现自治改造。居民们通过民主协商确定资金用途,开展楼道美化,打造出了“团结友善楼”“德艺双馨楼”等特色加梯楼,进一步贯彻了街道“将全过程人民民主贯穿加梯始终”的自治理念。随着更多电梯的落成,提升的不仅是居民出行便利度,更是基层治理的效能与温度。

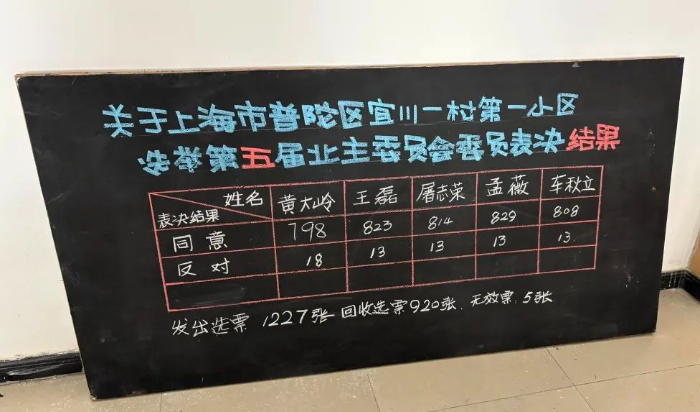

此外,今年三月,居民区圆满完成第五届业主委员会换届选举工作。在此次选举中,“第二梯队”骨干成员王磊、屠志荣凭借优异的得票率成功当选业委会委员,这一选举结果彰显了专业化人才在社区治理中的关键作用,更为推动基层治理体系现代化建设注入新生力量。

03

文化赋能“宜起来”

打破“家门”变“一家”

宜川一村第一居民区“第二梯队”以加装电梯为契机,着力推进“梯”升惠生活,自治“宜起来”品牌自治项目,将居民自治实践与楼组文化建设深度融合,创新推动社区营造模式升级。

通过系统搭建楼组公约民主协商机制,以楼栋为单位推动居民共商、共议、共管。项目征询会与楼组公约协商成为关键起点,既保障了居民诉求的表达空间,又通过协商过程强化了邻里联结。

“第二梯队”在此过程中运用“熟人社区”优势,积极发挥桥梁纽带作用,针对年轻白领、亲子家庭等不同群体设计特色活动,如物理空间更新与文化符号植入相结合,通过楼道主题创意手作实现环境美化与社区认同的双重提升;传统节日载体与现代活动形式相衔接,非遗体验与亲子互动既传承文化记忆又培育代际交流;居民自治实践与公共精神培育相贯通,跳蚤市场、知识竞赛等活动将社区事务转化为可感知的生活场景。

这种将加装电梯与传统文化传承、生态环保理念、公益实践“软硬结合”融入社区生活的治理举措,使社区治理从设施改善向情感共同体建设逐步深化。品牌活动开展后,“第二梯队”参与人数倍增。宜川一村第一居民区以“第二梯队”为引擎、文化赋能为抓手的社区营造模式,进一步有效激活了社区治理的“沉默多数”,打破了“家门壁垒”。

接下来,宜川一村第一居民区将坚持党建引领,持续深化“第二梯队”参与社区治理的实践创新,拓宽多元主体参与渠道,激发居民自治的内生动力,让每个居民既是美好家园的建设者,更是治理成果的共享者,为实现基层治理现代化注入持久动能。