黄浦江的潮水奔涌不息,见证着上海城市发展的每一次华丽转身。杨浦,这片曾经机器轰鸣的工业大区,正以科创为笔、生态为墨,绘制全球创新城市的未来画卷。

炎炎夏日,离杨浦滨江不足2公里的江浦公园郁郁葱葱。以此为原点,一幅巨型的“科创扇面”正在杨浦滨江之畔徐徐展开。未来,一个集科创、高端产业、生态宜居为一体的创新之城将诠释“三区融合”新内涵,成为全球超大城市发展新样本。

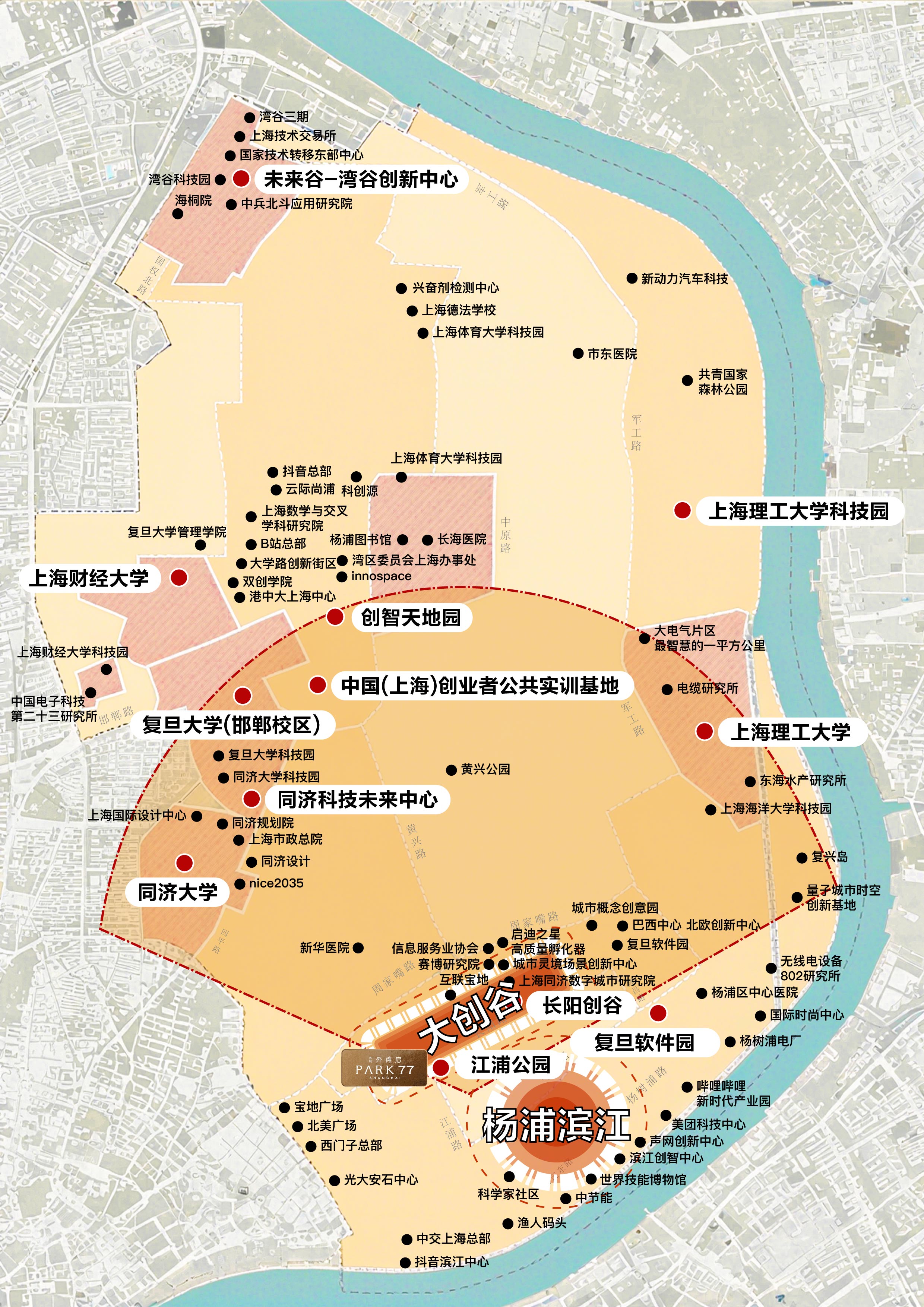

5公里创新半径:杨浦滨江南段展开“科创扇面”

一幅背靠黄浦江、面向太平洋的“科创扇面”,正在杨浦滨江南段徐徐展开。

以江浦公园为支点,将“扇面”展开,上海最密集的高校智力资源汇聚于此——

北望4公里,百年复旦,钟灵毓秀;

向西3公里,同济巍然,木铎金声;

东南5公里,上海理工,匠心铸器;

……

学府环列,如智慧群星拱月。国家级科创平台的澎湃动能与社区生活的烟火在“扇面”交织,让创新之火熊熊燃烧。

图说:以江浦公园为核心的“大创谷”是杨浦创新生态系统的重要组成部分

日前,国家创新型城区和全国首批“科创中国”试点城区——杨浦区在城市宣传片《你好,未来》中公开了发展蓝图:滨江、大创智、大创谷和环同济四大功能区脱颖而出,并致力于打造包括信息软件、生物医药和智能制造在内的三大千亿级产业集群,彰显了杨浦区在产业发展上的雄心与实力。

这四大区域不仅代表着杨浦区的现在,更预示着其未来的发展方向。其中,以“大创谷”为“扇柄”形成的“科创扇面”将四大功能区有机串联,形成西链环同济、北接大创智、东南耀滨江的科创大格局。

背靠杨浦滨江、距离江浦公园仅1公里之距的国家级创新引擎长阳创谷,无疑是这副“扇面”上最硬核的“脊骨”之一:作为上海市领先的人工智能应用场景示范区,长阳创谷已展现出惊人的创新效率:近300家领军型双创企业、2.5万创业人才筑梦于此,小红书、得物等头部创新企业纷纷汇聚,澎湃的创新动能在此跳动。

长阳创谷并非孤立的科创载体,其与以江浦公园为创新原点、5公里为科创半径的复旦软件园、同济科技未来中心、中国(上海)创业者公共实训基地等国家级创新平台深度协同,共同编织了一张覆盖“创意萌芽—企业孵化—快速成长—规模产业化”全生命周期的创新之网。

在“科创扇面”上,高校、科创企业密布,搭平台、聚资源,不断完善产业和研发供需两端链接机制,畅通“创新策源-概念验证-成果转化-孵化培育”路径。

“科创扇面”形成的过程,是杨浦在全区构建高效衔接的创新链条的缩影。杨浦区始终遵循“三个舍得”的原则——舍得腾出最好的土地支持大学就近拓展,舍得把商业和地产项目让出来建设大学科技园,舍得投入人力物力整治和优化创业环境。

“上下楼就是上下游。”离江浦公园不足5公里的创智天地园区内,生于斯、长于斯的声网科技如今已在境外上市,并为全球上下游企业提供技术底座支持,赋能产业链发展。声网公共事务总监马鑫颖感慨,“共同壮大,才是创新雨林的生存法则。”

以“科创扇面”为代表,杨浦已成为上海创新浓度、人才密度最高的区域之一。如今,杨浦聚集着复旦、同济等10余所一流高校和76名两院院士,拥有7家国家大学科技园、100余所科研机构和1200多家国家高新技术企业,数量均位居上海全市前列。

在杨浦,创未来!18万知识青年活跃,一代又一代的创新创业者汇聚杨浦,吹响双创号角、实现梦想。从“工业杨浦”向“知识杨浦”,再到“创新杨浦”的历史转型进程中,大学校区、科技园区、公共社区“三区联动”,无疑是百年杨浦立于时代潮头的重要抓手。聚合高端人才、链动产城资源,创新杨浦正生动演绎着“学城、产城、创城”深度融合的“三区联动”新内涵。

风从海上来,卷起万千气象。高校创新的源头活水,唯有注入人民之江方能奔涌向前。杨浦区委书记薛侃说,杨浦将坚定不移推进创新发展再出发,加快构建覆盖全域的创新支撑体系,奋力建设成为创新生态实验场、未来产业领航地、复合功能先导区,打造培育发展新质生产力的创新秀带,为上海加快建成具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市作出新的更大贡献。

图说:未来谷-湾谷创新中心

风起江浦,扇动未来。如今,开放融合的创新生态已跃然在“科创扇面”之上。在杨浦区投促办有关负责人看来,在杨浦区出台的新一轮区校合作机制催化之下,高校的科研团队、院士专家,广泛链接技术经理人、创投机构、龙头企业等资源,建立优质项目收集、筛选和引育机制,可以让更多有颠覆性、引领性的原创成果就近转化为产品、孵化为企业、蝶变为产业。

杨浦区区长周海鹰表示,围绕“大学的城市·城市的大学”主题,杨浦未来将推动各类创新活动串珠成链、集成放大,打造有显示度、集中性的常态化交流平台,吸引更多科学家、企业家、工程师、投资人、创业者对接合作,努力使杨浦成为新灵感的迸发地、新技术的展示台、新场景的试验场。

未来,将有一批更高能级的产学研平台在“扇面”上跃然而立。初创于“科创扇面”的创智天地、即将赴港上市的商米科技董办有关负责人认为,“科创扇面”的形成有利于推动创新功能从“有没有”向“强不强”的跃升突破。“数字经济的蓬勃发展,让我们坚定了‘加速全球商业的智能数字化转型’的目标和愿景。”

工业杨浦书写蝶变“创新秀带”的宏伟史诗

“科创扇面”的自然形成并非偶然,而是杨浦区在国际科技创新中心建设中的精准谋篇、深远布局的必然硕果。

把“过去”炼成数据,“现在”写成算法,“未来”投射为光影。杨浦,正以数字经济为基因剪刀,剪开时间的茧,让工业文明的庞然身躯,孵化出智能时代的轻盈蝶翼。

2025年7月15日,“沪九条”发布翌日,首批数字内容创业者已把行李搬进长阳创谷的“UP主公寓”。32.5岁,上海最年轻城区的平均年龄,在这里被压缩成一条“青春弹幕”,实时滚动着下一个独角兽的名字。

三个“千亿产业”——在线新经济、智能制造、创意设计——正在这里合奏,为杨浦建设上海“五个中心”与强化“四大功能”的重要承载地打开新的战略纵深。在线新经济、智能制造、创意设计三条千亿产业链,每一条都有专属的“场景开放日”“资本对接夜”;量子实验室、具身智能、低空经济、类脑芯片……未来产业赛道提前预埋“场景接口”,让科学家在论文落地前就能调用城市级数据。

创新之城的成长总有规律可循。浦东开发开放的宏伟历程,循着“产业导入 —人才聚集—城市升级”的路径。从浦东到杨浦,上海的城市发展逻辑始终如一:产业是支撑的骨架,人才是流动的血液,交通与配套是联通的神经脉络。“产城人” 一体化的空间设计,让区域发展拥有了强大的内生动力——繁荣的产业吸引顶尖人才,活力的人才激活多元商业,蓬勃的商业反哺城市能级,形成生生不息的良性循环。

国家发展改革委国土开发与地区经济研究所所长周毅仁认为,以产兴城、以城促产、以业聚人,应推动城市生产生活生态空间的均衡配置,实现生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀。

如今的杨浦以数字经济与年轻创造力为新引擎,让城区东西两翼齐飞,凭借黄金双线奏出“产—城—人”完美融合的交响乐。

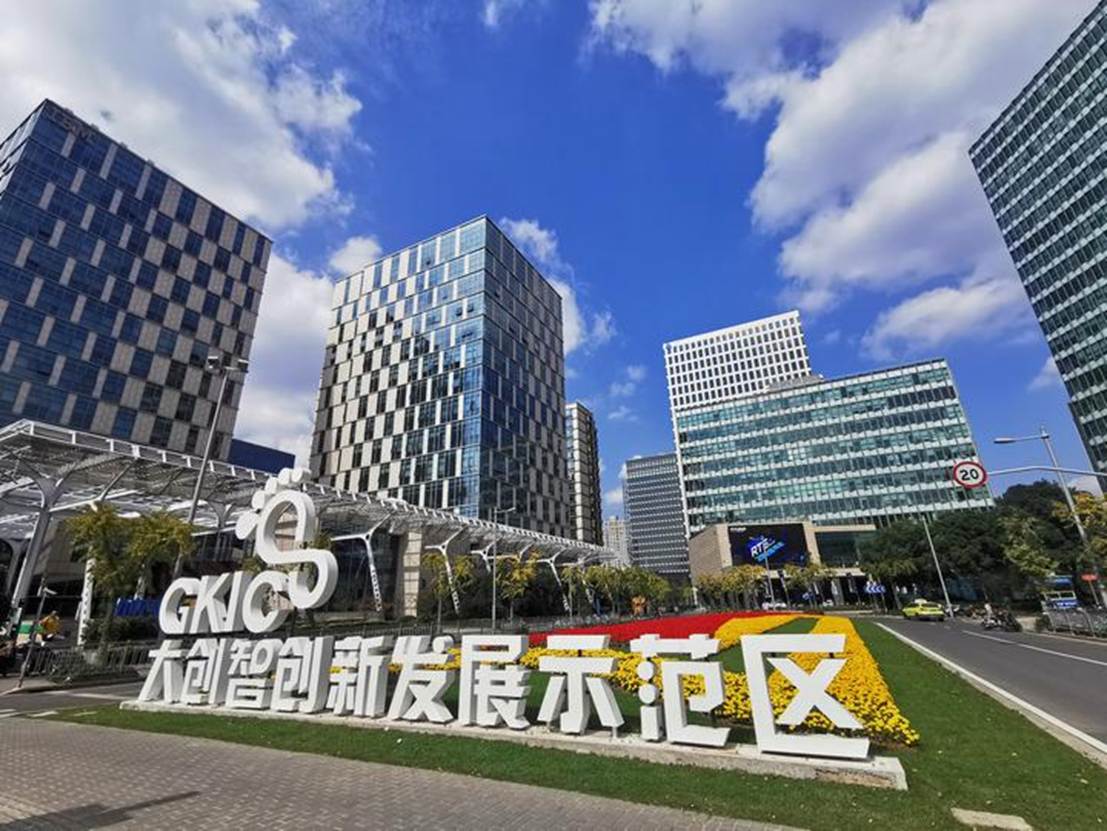

——西部着力建设“大创智科创走廊

一条创新走廊,串起五角场、政立路、江湾体育场三大节点:完美世界、叠纸等独角兽企业汇聚于此。中国(上海)网络视听产业基地的LED立面,昼夜滚动着青年UP主的百万弹幕;益田假日广场的砖墙里,则隐藏着随时切换XR场景的“元宇宙电梯”......

大创智创新发展示范区

——东部着力打造“滨江国际创新秀带”

在滨江南段,美团科技中心、哔哩哔哩新世代产业园、抖音滨江中心一字排开,领衔“数字舰队”;中国美院DIU国际设计智造联盟的“白盒子”悬挑在江面之上,夜幕降临时,外立面化作120米长的“数字卷轴”,滚动展示全球年轻设计师的NFT作品;向北,复兴岛悄然落子上海量子城市时空创新实验室——杨浦把“未来”两个字写进了浦江的潮汐。

俯瞰杨浦滨江。

——双黄金线定位“产-城-人”坐标系

地铁18号线与12号线,一条产业动脉,一条生活静脉,把杨浦折叠进上海最“热辣滚烫”的地段:“纵轴”18号线把浦东、宝山与杨浦的相关区域连成一条“产业长城”;“横轴”12号线则把徐汇滨江的多彩、北外滩的壮丽景观、南京西路的繁华打包成“生活彩盒”。两条黄金线路形成的纵横坐标系,让“产城人”不再是规划术语,而是将高质量发展的产业资源与高品质生活的公共服务在杨浦实现交汇,诠释着城市发展“硬币的正反面”——生产与生活的融合要更趋完美。

当 “科创扇面” 徐徐铺展,杨浦的科创双翼就在“产-城-人”的坐标系内,让产业的澎湃与人才的集聚深度相拥。

开窗闻新、开门见绿:打造“数字经济+创意设计+高端住宅”的活力场

江浦公园地处地铁18号线与12号线两条黄金线路的交汇点,这条产业大动脉从北部的杨浦科创带一路南下,贯穿浦东新区的核心发展带,与南部的陆家嘴金融城形成“南北呼应,隔江相望”的格局。

在江浦公园1公里之外的长阳创谷,已集聚包括小红书、得物等在内的2000家互联网企业,年营收超百亿元;互联宝地、城市概念创意园、复旦软件园等高端产业载体也正吸引着国际人才纷至沓来。巴西中心、北欧创新中心等国际平台在“科创扇面”扎根,不仅链接了全球资源,更带来了 “生态竞争力”的国际视野。

在长阳创谷的共享办公区,海外创业者法布里乔的工位上摆着中英双语的《外籍人才服务手册》。这个被戏称为“国际创客保姆指南”的手册,详细标注着人才公寓申请、跨境支付绿色通道等23项服务。

“中心近年来吸引20余个国际团队落户,涵盖绿色低碳、医疗科技等前沿领域。”北欧创新中心执行主任、巴西中心协调员武洁介绍说,“在打造巴西中心时,我们融合了具有巴西特色的设计方案,将木制、天然、绿色的元素吸纳到整体的设计中,整个中心内的环境十分明亮,可以激发人的能量。”

在“科创扇面”内,西门子、大陆集团、汉高、纬湃科技、蒂森克虏伯等德国龙头企业聚集。其中,不少德企把企业总部、研发中心也放在其中,形成杨浦的“德语区”。

数据显示,杨浦近三年外籍人才创办企业数量年增37%,专利转化率较全市平均水平高出18个百分点。

外资企业和项目的陆续落地,在为杨浦区引入了更多创新动能的同时,也带了如何建设匹配国际化高品质社区需求的难题。2025年杨浦区政府工作报告提出,加速杨浦滨江开发建设,优化重点片区规划方案,提升居住、办公、文体、商娱等多元功能复合度,着力建设“数字经济+创意设计+高端住宅”的活力场。

保利外滩启Park77效果图。

在这一活力场域里,高端住宅成为重要的组成部分。保利外滩启Park77,比邻江浦公园而生。保利发展上海公司有关负责人表示,该项目打造的目标就是让业主“推开窗,既能嗅到知识碰撞的气息,亦能望见草木生长的诗意”。

“开门见绿”的生态底色,是杨浦在打造“科创+人文+宜居”这幅融合画卷中最动人的笔触。

与绿意的 “零距离”,无疑让在“科创扇面”的支点之上的保利外滩启Park77成为观察公园城市建设和产城融合的最佳切片。周边500米内,江浦公园、平凉公园等3座城市公园星罗棋布,41%的绿化渗透率如一片绿肺,让公园城市从愿景落地为日常,让每一个清晨推开窗的瞬间,都能与自然撞个满怀。

在杨浦区绿化市容局有关负责人看来,江浦公园本身就是“人民城市”理念下城市更新的生动注脚——从承载工业记忆的蒋家浜工人新村旧址蜕变为如今杨浦滨江的绿色会客厅。这份城市设计的深意,不止于提升区域价值,而在于构建一个良性循环的生态系统:绿意滋养生活,生活孕育创新,创新反哺城市。