上海视觉艺术学院:让“艺术力量”赋能乡村振兴

在上海朱家角东南一隅,林家村是一个特别的地方。这里既有鸡犬相闻的乡村生活,也有诗情画意的一面。一群画家、雕塑家纷至沓来,在这里扎根创作。这其中就有上海视觉艺术学院教授、雕塑学科带头人杨冬白。

杨冬白将课堂搬进了林家村,带领学生来村里进行创作学习。艺术家们以及学生们交流碰撞所产生的文艺气息为林家村带来了实实在在的热度和流量,而这也为村庄的产业发展、农民增收致富带来了机遇。如今的林家村,已经成为上海近郊的一个文化热点。

“双师制”教学培养创新人才

不仅仅是杨冬白,上海视觉艺术学院的设计学、美术学、影视与传媒等专业师生也都通过各种方式深入参与到乡村振兴的实践中。“双师制”教学是上海视觉艺术学院在复合型人才培养中的创新教学模式。

在服务乡村振兴的建设中,该学院将民间艺术家、文化工作专家引入课堂,通过工作坊、研讨会、远程教学互动等多种形式丰富教研的广度和深度;同时,鼓励学校的专职教师、艺术家走出课堂,受聘于乡村建设服务组织或机构,形成了“请进来走出去”的旋转门式双师制梯队。

在双师队伍的教学指导下,学生们深耕实地,精准定位乡村发展新路径,完善地方性文创实践,收获了许多沾泥土、带露珠、冒热气的实践成果。

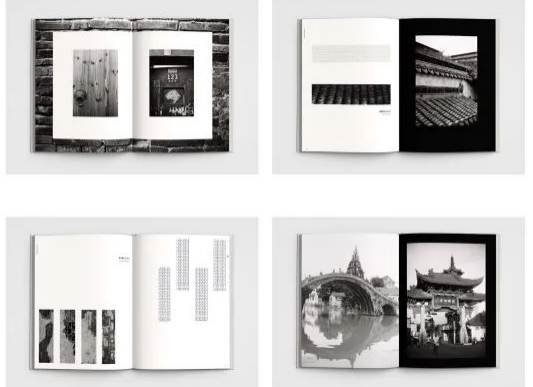

《泗泾之纹》

《泗泾之纹》就是一本在松江区泗泾古镇品牌化设计过程中诞生的书,作为《品牌形象设计》课程的教学成果,记录了泗泾老街建筑窗格、屋瓴瓦片、街沿石板上多达千种的纹样,就像是古镇的纹身、魂魄,更是有关泗泾的历史沉淀。

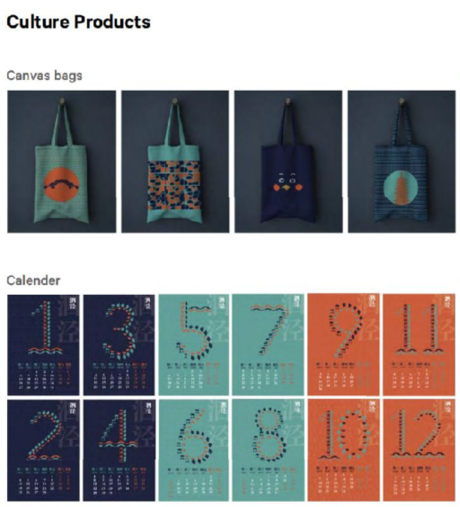

教学研究项目的探索和演变让在地居民也参与进来,师生和古镇村民一起用艺术的手段转化当地的文化资源和精神源泉。如今,《泗泾之纹》已成为泗泾品牌的DNA,并以此衍生出属于泗泾和适应现代日常生活的文创产品。

泗泾镇文创产品开发

构建“需学研产用”协同平台

高素质的艺术设计人才承载了“中国制造”向“中国设计”转型的任务。在教学实践中,学校实现跨学院跨专业协同,将多样的艺术设计策略系统接入乡村产业振兴、人居环境、乡村文化,激发以乡村元素为特色的文创产品开发和文化建设,推动产业振兴。

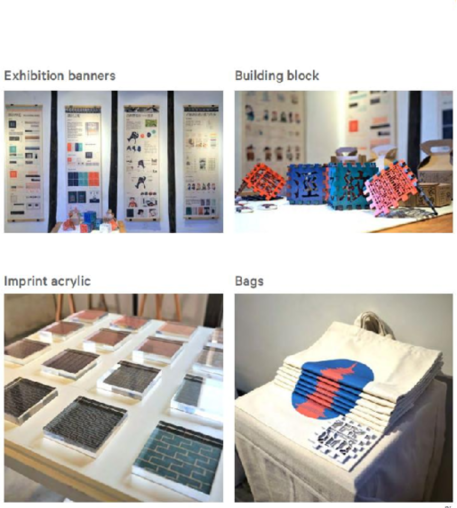

建立于在地课题基础之上,学校还为各专业提供由乡村振兴社会需求-项目制教学-研究创作-课程成果产出-成果转化使用的“需学研产用”项目课程教学共享平台。通过发现与解决课题研究、大型活动策划与设计、地域振兴设计实践、社区营造设计实践、品牌形象设计、会展专题策划、雕塑创作与观念表现等跨专业平台课程建设,将乡村振兴中的社会实际需要和应用转化为教学实践的目的,贯穿协同平台建设新范式。

学院着力将“为民生而设计”的价值观统摄课程教研与成果产出,使不同专业的教师、同学和乡村振兴的政府单位社会组织一起共同参与完成同一个课题。在实战中培养学生应用研究能力的同时,增强跨专业协作能力。

除了以“项目制教学”为主体模式的专业教学,学院引入“以赛代练”“以展代练”“以演代练”等教学模式,结合艺术专业的特点和优势,针对不同专业教学设定实践场所,引导师生扎根生活,深入基层,创作具有在地特色的乡村文化品牌。

为乡村振兴输出人才

面对为乡村振兴输出人才的新课题,该学院通过政校合作机制,定期向乡村输送大学生村官和实习生,教师团队则以乡村振兴志愿者服务顾问形式长期为乡村建设提供讲座、政策咨询、项目培训等社会服务。

此外,该学院鼓励学生毕业后赴国内外相关专业继续围绕乡村振兴深造,或自主创业从事与乡村振兴相关事业,得以集合国际智慧和各类社会资源参与课题研究与实践。同时,以校科研部、继续教育部为纽带,建立教学实践基地项目资源库,整合各专业的校友资源进行乡村振兴项目对接,深入乡村振兴课题,为乡村振兴艺术人才的培养、学习、提升提供支持,让“艺术力量”赋能乡村振兴。(徐昌敏)